깊은 통찰력에서 나오는 삶의 지혜를 전수하다

정약용이 유배지에서 돌아왔을 때, 그의 나이 57세였다. 유배지에서 보낸 편지는 지금까지도 회자되고 있으며, 리더의 덕목과 자녀 교육을 위한 지침으로 활용되고 있다. 그는 자녀들에게 양잠업, 원예업, 양계 등으로 돈 버는 방법을 알려줬고 부모의 불합리한 요구나 행동에 무조건 따르는 것보다 잘못된 것은 비판하라고 전했다. 또한 문화의 안목을 떨어뜨리지 않으려면 서울을 벗어나 살지 말라고 했다. 그는 베풂의 정신도 강조하였고, 남에게 베풀기 위해 먼저 절약할 것을 강조했다.

재화를 비밀스럽게 저장해두는 방법 중 가장 좋은 것은 남에게 베푸는 것이다. 그러면 도둑에게 빼앗길 염려도 없고, 화재로 인해 소실될 걱정도 없으며, 소나 말이 운반하는 고생을 치를 것도 없다. 게다가 자기가 죽은 후에도 꽃다운 명성을 가져갈 수 있으니 세상에 이보다 더 큰 이익이 어디 있겠느냐. 재물은 꽉 쥐려고 할수록 손에서 더 미끄럽게 빠져나간다.

『아버지 정약용의 인생강의』 中

한편 독서광이었던 정약용은 그의 두 아들에게 자신만의 독서법인 ‘초서’의 중요성을 알려주었고, 독서야말로 인간이 첫째로 해야 할 깨끗한 일이라고 했다.

“초서의 방법이다. 먼저 자기 생각을 정리한 후 그 생각을 기준으로 취할 것은 취하고 버릴 것은 버려야 취사선택이 가능하다. 어느 정도 자신의 견해가 성립된 후 선택하고 싶은 문장과 견해를 뽑아 따로 필기해서 간추려 놓아야 한다. 그런 식으로 한 권의 책을 읽더라도 자신의 공부에 도움이 되는 것은 뽑아서 적어 보관하고, 그렇지 않은 것은 재빨리 넘어가야 한다. 이렇게 독서를 하면 백 권의 책이라도 열흘이면 다 읽을 수 있고, 자신의 것으로 삼을 수 있게 된다.”

정약용, 『두 아들에게 답함 [答二兒]』 中

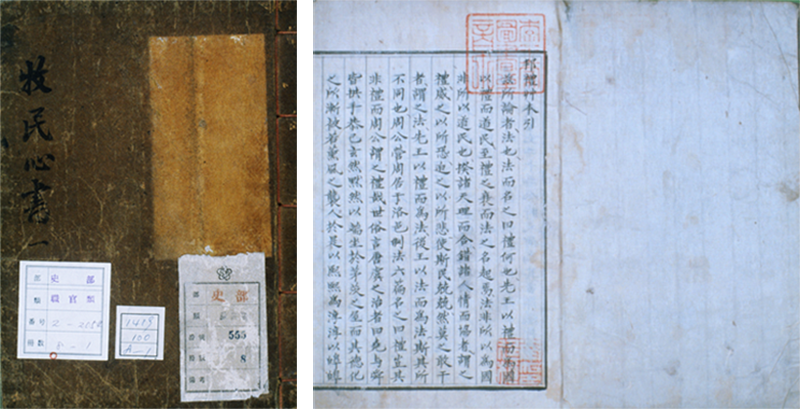

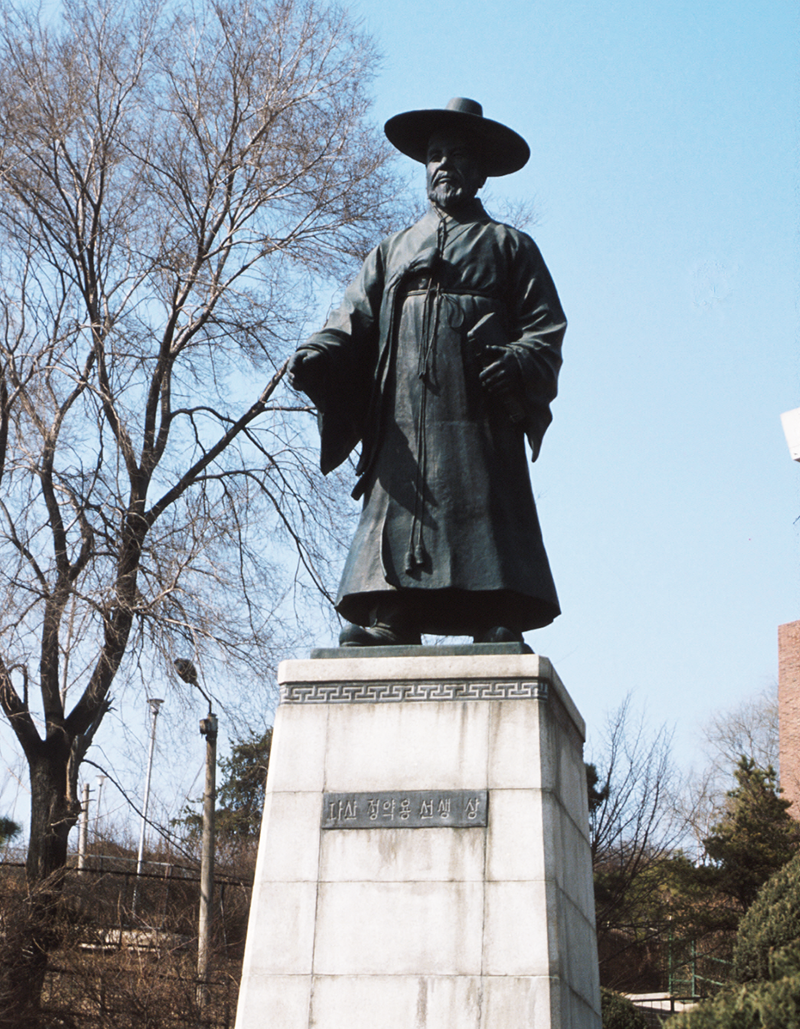

1836년 75세의 나이로 생을 마감할 때까지 고향에서 학문을 마무리하며 실학을 집대성한 정약용. 61세 때 그는 인생을 정리하며 후대를 기약한다는 뜻으로 ‘사암(俟菴)’이라는 별호를 사용했다. 문학, 역사, 지리 등 다양한 분야에 관심을 가졌으며, 서양의 과학 지식을 도입하여 도르래의 원리를 활용한 거중기를 만들기도 하였다. 팔방미인이라는 말이 저절로 나올 정도로 모든 분야에 탁월한 지식과 연구를 선보였던 그는 지금까지도 많은 지도자들에게 귀감이 되고 있다. 그의 개혁안이 이상에 그치고 실천에 한계를 보였을지라도 그가 품은 생각은 현세에 이르기까지 중요한 삶의 지침이 되고 있다.

- 사진.

한국민족문화대백과사전, 남양주시청 문화유산과

- 한국민족문화대백과, “정약용”

- 두산백과, “정약용”

- 네이버캐스트 인물 한국사, “정약용”

- 김병완, 『초서 독서법』, 청림출판(2019)

- 정약용, 『아버지 정약용의 인생강의』, 오세진, 홍익출판사(2020)

- 정약용, 『유배지에서 보낸 편지』, 박석무, 창비(1991)

- "'조선판' 코로나가 돌던 그때, '디테일' 세종의 전염병 대처법 [이기환의 흔적의 역사]", 경향신문, 2020. 03. 10., A16면