한국의 미디어/엔터 기업들은 넷플릭스발 수혜가 부각되고 중국향 수출재개에 대한 기대감으로

연초 가파른 랠리를 즐겼다. 이후 중국사업 재개의 명확한 신호는 나타나지 않은 가운데,

주도주 1분기 실적이 기대에

다소못 미치며 주가는 조정 받았다.

글로벌 미디어 수요는 미국과 중국이라는 양대 시장을 중심으로 소비되고 있고, 콘텐츠의 공급은

넷플릭스를 위시한

새로운 플랫폼의 급부상으로 기존 헤게모니와 뉴커머들 간의 경쟁은 극에 달하고 있다.

디즈니가 넷플릭스와 결별하고 21세기 폭스를 인수 발표한 것, 로컬 콘텐츠 강자들이 넷플릭스향 공급을 적극적으로 늘리려는 정책, 중국 아이치이가 올해부터는 기존 화처미디어를 뛰어 넘는최대 드라마 제작사가 될 가능성이 높은 점 등이 이런 변화를 반영해주는 현상들이다.

한국의 미디어•콘텐츠 기업들은 플랫폼 열위를 콘텐츠 우위로 극복하며 아태지역 내 확고한 포지션을 잡은 것으로 판단되지만 안심하긴 이르다.

동일 권역 내 일본이라는 강력한 경쟁자가 존재하기 때문이다.

한국이 드라마, 콘서트(아이돌)를 킬러 콘텐츠로 중국을 비롯한 수요시장에서 영향력을 급격히 확대하고 있는 것은 주지의 사실이다. 그러나 일본은 한국의 2배 규모를 넘는 막대한 자국시장을 바탕으로 애니메이션, 게임을 중심으로 아시아뿐만 아니라 전 세계에서 인지도를 쌓아가고 있다.

편집자 Comment

이 글은 2018년 6월 4일에 발간된 산업분석자료 “미디어 한일전”의 일부 내용을 발췌한 것입니다.

이번 웹진에서는 한국과 일본의 미디어 대표 기업 비교 분석을 통한 업종별 상대 우위를 판단하여 핵심 콘텐츠의 지속가능

여부에 대해 중점적으로 다뤄 보았습니다.

자세한 내용은 하단의 원본 보고서를 클릭하여 참고해 주시기 바랍니다.

한국과 일본: 아태지역 최대 콘텐츠 공급주체를 향한 경쟁

전세계 어디에서나 가장 많은 콘텐츠를 공급하는 국가는 단연 미국이다. 미국은 방송콘텐츠 수출액만 연간 18조원 규모로 추산하고 있으며, 이 가운데 약 2.5~3.0조원 가량이 아시아향 수출로 파악된다. 그러나 미국 다음으로 아태지역에서 가장 많이 수출하는 국가는 영국이 아니라 한국과 일본이다.

한국은 드라마, 일본은 애니메이션을 중심으로 미중이 이끄는 콘텐츠 수요 시장을 적극적으로 공략하고 있습니다. 한국은 드라마를 주무기로 방송콘텐츠 수출액이 작년 5천억원 규모를 넘어서며 연평균 16%의 고성장을 지속 중입니다. 일본도 2010년대에 들어와 한국을 견제하며 애니메이션 주도로 방송콘텐츠 수출액이 다시 가파른 성장세를 그리고 있다.

양국의 아태지역 미디어 1인자를 향한 경쟁이 거세지는 가운데, 양국 미디어 대표기업에 대한 비교분석의 필요성이 대두되는 상황이다.

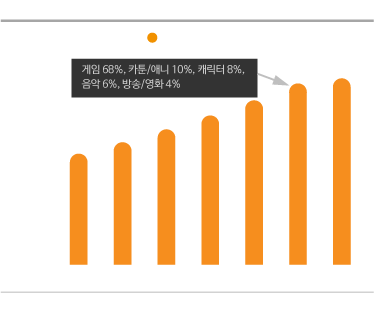

아태지역 콘텐츠 공급의 쌍두마차

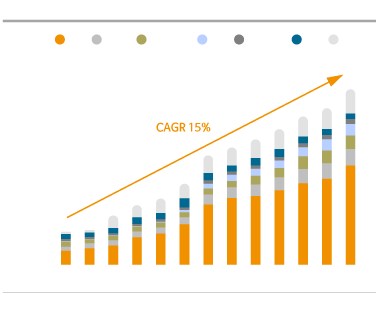

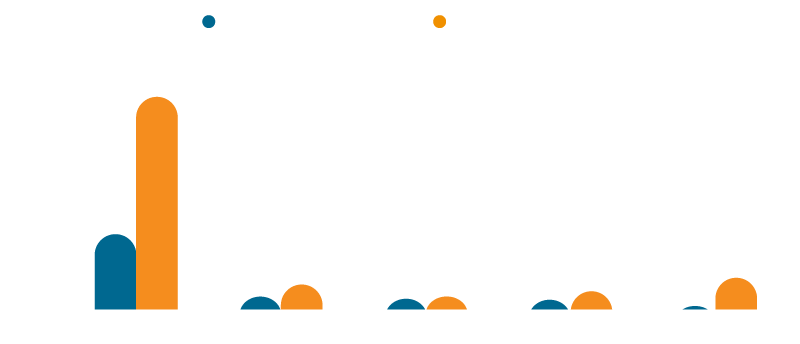

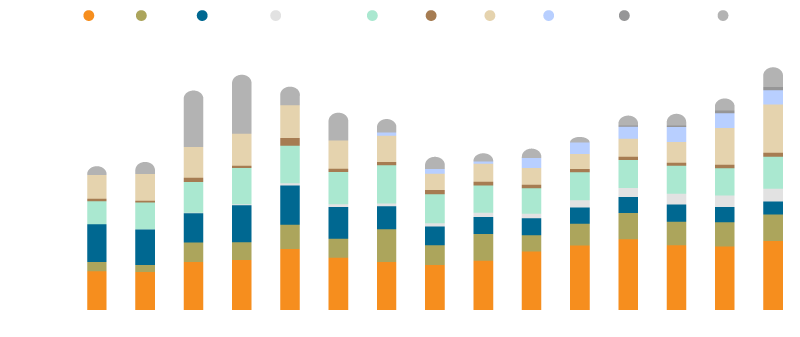

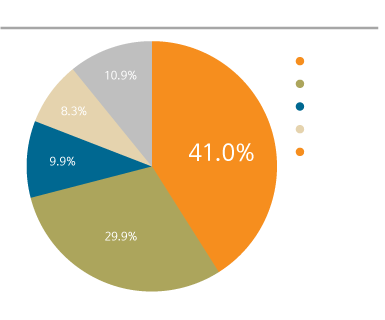

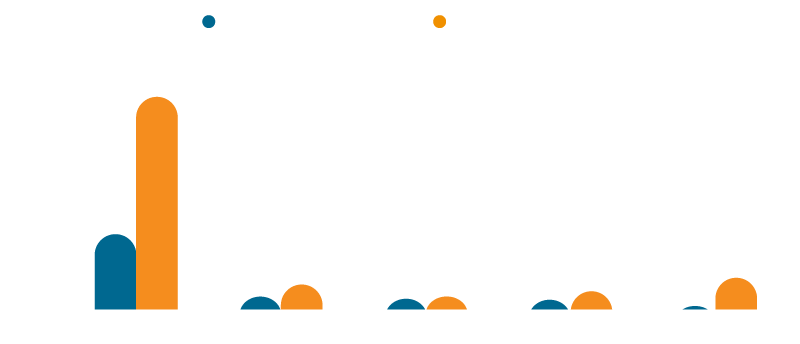

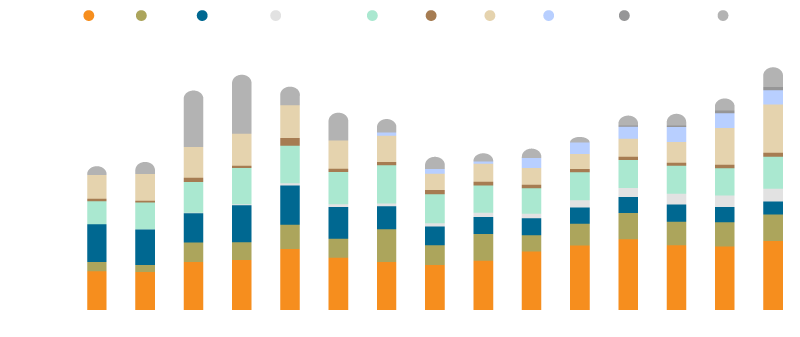

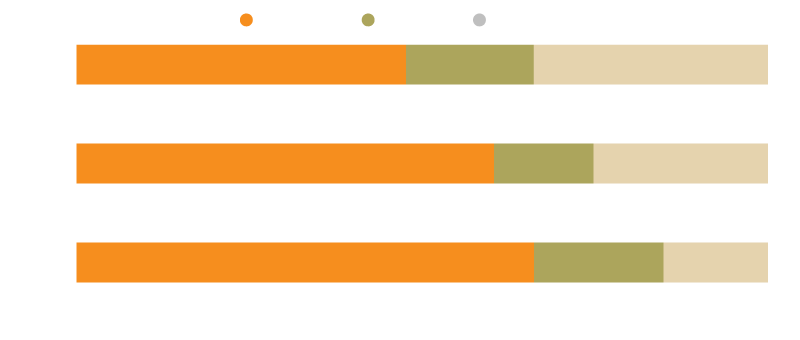

KOCCA의 자료에 따르면 2017년 연간 한국의 콘텐츠 수출액은 69억 달러(YoY +12.0%)를 기록했다. 이는 지난 10여년 간 연평균 15%의 성장률을 기록한 것으로 아시아 지역 내 핵심 콘텐츠 공급주체로서 한국이 성장하였음을 확인하는 부분이다. 일본의 경우 2016년의 연간 콘텐츠 수출액은 141억 달러로 동기간 한국의 2.27배에 달하였다. 그러나 일본은 게임 비중이 68%로 게임제외 콘텐츠 수출액은 한국의 1.65배에 해당한다. 일본이 절대 금액 측면에서 대부분의 우위를 점하고 있는 것은 사실이지만 상대적으로 보면 일본이 카툰/애니, 캐릭터 수출에 비교우위가 있고, 한국이 방송/영화, 음악에서 강세를 보이고 있는 것으로 판단된다.

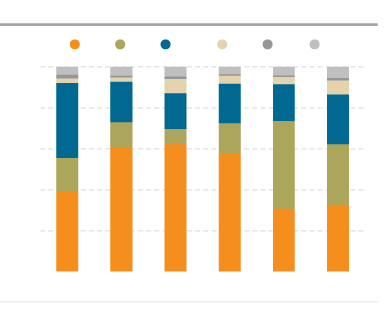

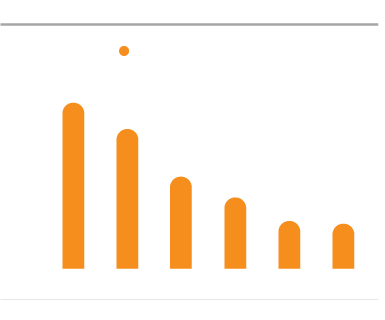

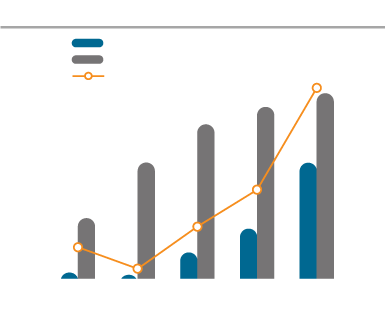

한국vs일본 카테고리별 콘텐츠 수출액 비교(2016년)

자료: KOCCA, 일본총무성, Roland Berger, 이베스트투자증권 리서치센터

자료: KOCCA, 일본총무성, Roland Berger, 이베스트투자증권 리서치센터

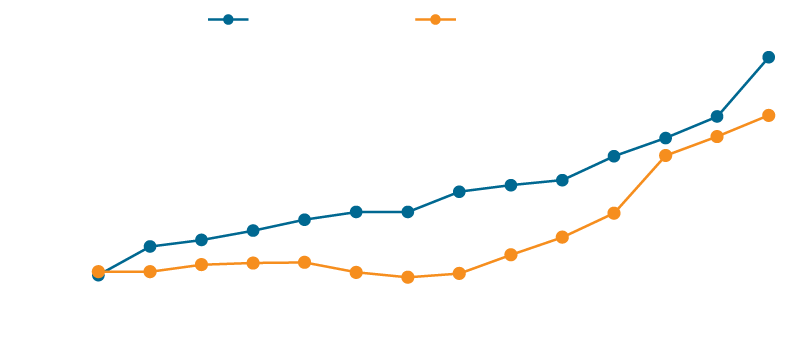

2005년 이래 일본을 제치고 아태지역 최대 방송콘텐츠 강국으로 군림

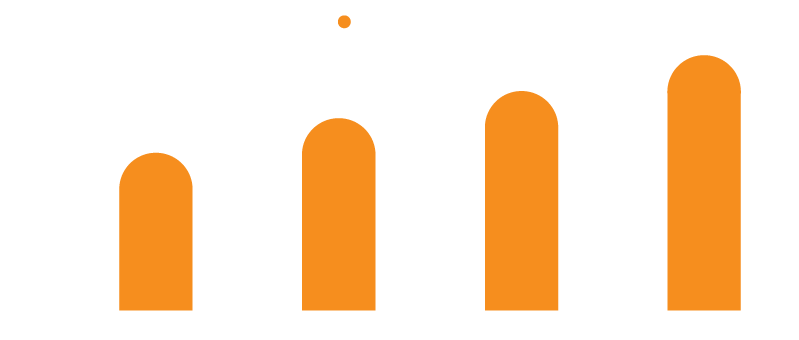

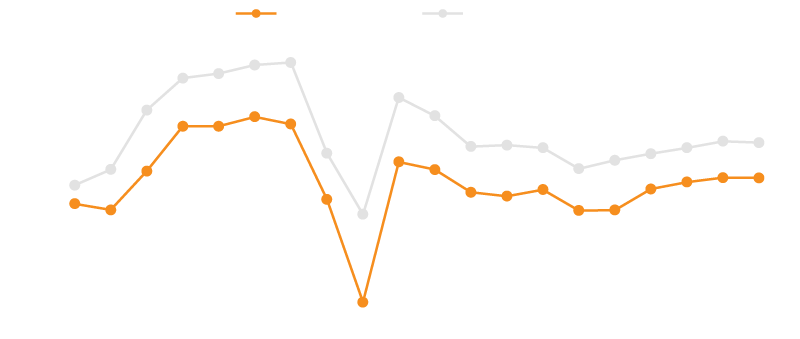

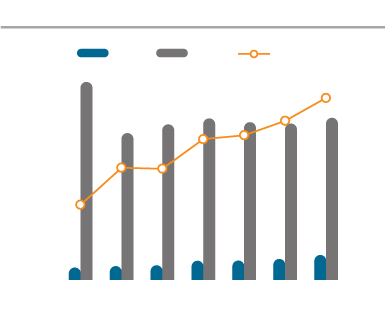

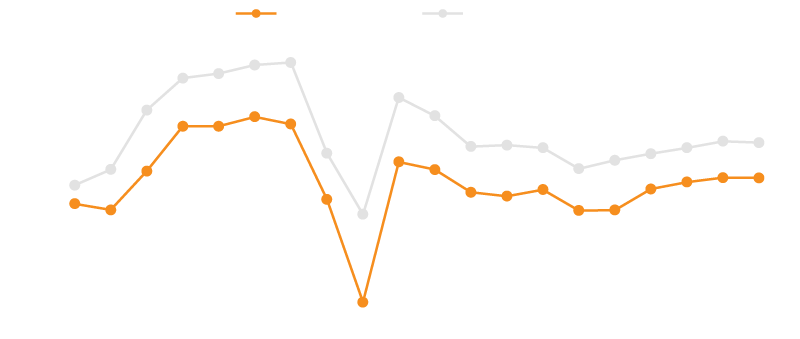

한국이 방송콘텐츠 수출액에서 일본을 꺾은 것은 2005년부터다. 불과 10여년 전 일로 한류붐이 일며 일본을 비롯한 아시아 전역으로 온기가 확산되며 수출이 급증했던 시기다. 일본은 2010년까지 한국에 밀리며 수출액이 감소하다가 2011년부터 애니메이션을 중심으로 반격을 도모 중이며 최근 3년간 한국과의 갭을 상당폭 줄인 것으로 판단된다.

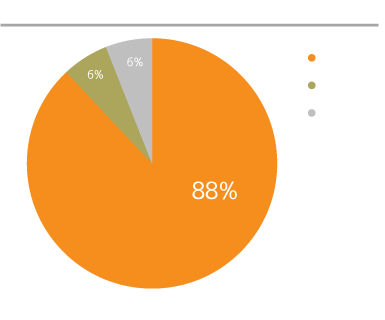

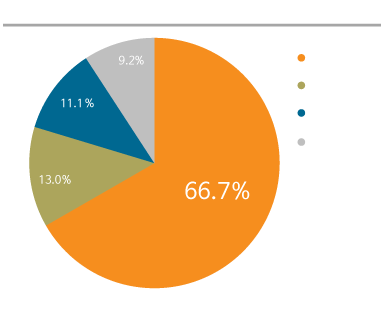

한국 방송콘텐츠 수출의 효자 항목은 단연 드라마다. 2013~2015년 누적 기준 드라마 수출이 전체의 88%를 차지하고 있다. 최근 2년간 예능의 포맷 판매를 비롯한 기타 카테고리 수출이 늘었다고 하더라도 75~80%는 드라마일 것으로 추산된다. 한편, 일본의 경우 애니메이션이 3분의 2를 차지하고, 드라마와 예능이 각각 10% 정도를 차지한다.

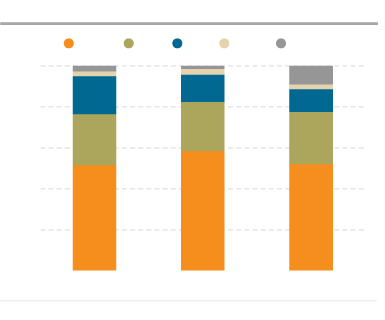

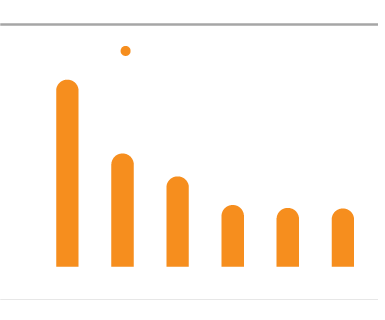

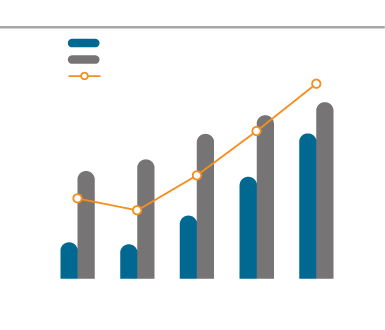

한국 vs 일본 연도별 방송 콘텐츠 수출액 추이

자료: KOCCA, 일본총무성, 이베스트투자증권 리서치센터

자료: KOCCA, 일본총무성, 이베스트투자증권 리서치센터

아시아향 드라마 중심의 한국 vs 글로벌향 애니메이션 중심의 일본

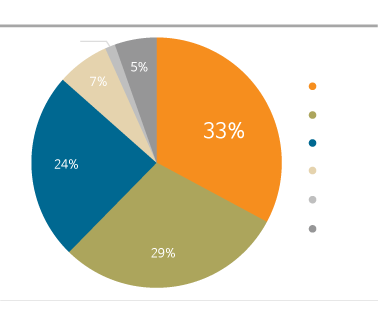

한국은 방송콘텐츠 수출의 대부분을 드라마에 의존하고 있으며 드라마의 수출은 90% 가량 아시아향으로 파악된다. 2015년 지역별 수출액 구성을 보면 일본 33%, 중국 29%, 동남아 24%로 세 지역의 합산 비중이 86%에 달했다. 그러나 2016년 하반기 한한령으로 인해 중국향 수출이 대폭 감소하였음에도 2016년, 2017년 방송콘텐츠 수출액은 5.5%, 10.9% 증가했다. 이는 수출지 다변화가 일어나고 있다는 방증이며 2017년 상반기부터 본격화된 넷플릭스향 판매 증가 등이 중요한 배경이 되고 있다.

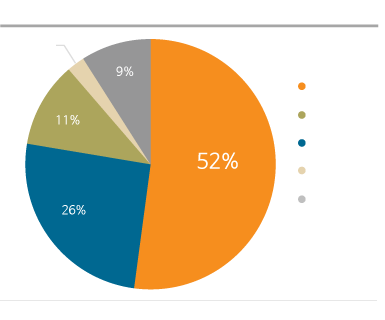

일본의 동기간 지역별 수출구성을 보면 한국과 상당히 다르다. 절반 정도만 아시아향이고, 북미 26%, 유럽 11% 등으로 한국 대비 수출지가 잘 분산되어 있다. 그러나 수요의 연령층이 드라마 대비 제한적인 애니메이션 중심의 수출구조로 인해 급격한 수출 신장은 나타나지 않았던 것으로 판단된다. 한편, 2014년 경부터 일본 애니메이션에 대한 중국향 방영/라이선스 수요가 급증하며 아시아향 비중은 점진적으로 증가할 가능성이 크다는 판단이다.

수요자들이 콘텐츠를 따라 움직이기 시작하며 지상파↓ vs 신3강↑

3년 전만 하더라도 케이블/종편의 경우 특정 히트작을 제외하면 전체 라인업의 평균 시청률은 지상파 수준에 절대적으로 비교할 레벨은 아니었다. 그러나 이제는 수요자들이 철저히 콘텐츠를 따라 움직이고 있음이 시청률을 통해 단적으로 드러난다. 최근 1개월간 채널별 총 드라마 라인업의 평균시청률은 KBS가 10%로 1위이고, 그 뒤를 MBC/SBS가 6.0%, JTBC가 5.5%, tvN이 4.6%로 접전을 펼치고 있다. 월화드라마는 KBS가, 수목드라마는 tvN이 강세를 보이고 있다.

한편, 예능의 경우에도 최근 넷플릭스 오리지널 콘텐츠 “범인은 바로 너”가 방영 중에 있는 가운데, TV 채널의 경우 최근 16주 평균시청률 기준 SBS가 주말과 월요일 라인업에서 절대적인 강세를, tvN이 금요일에서 SBS와 경합하며 상대적 강세를 나타내고 있다는 판단이다.

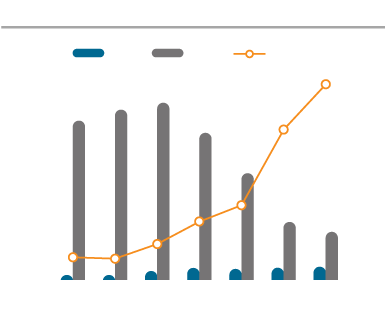

너의 이름은(2016): 15년만에 글로벌 흥행 최고기록 경신

일본 애니메이션 시장은 2005년 2,232억엔을 기록한 이래 2009년까지 줄곧 하향세를 지속했다. 특히 2009년에는 시장규모가 1,457억엔까지 쪼그라들기도 했는데 일본내 TV 방영수요를 제외한 영화, VOD, 상품화권, 수출 등이 모두 큰 폭으로 감소했던 점에 기인한다. 이후 2010년부터 청소년 이상 시청가능 애니메이션을 중심으로 일본내 TV 방영 수요가 크게 늘고, 핵심 IP를 중심으로 해외 수출이 3배 이상 급증하며 현재에 이르렀다.

2016년 작품 “너의 이름은”은 일본 애니메이션이 나아갈 방향성을 제시한 것으로 평가된다. 글로벌 흥행수입 3.6억 달러로 이는 15년 만에 기존 글로벌 최대 흥행수입 일본 애니메이션 기록(센과 치히로의 행방불명, 2.9억 달러)을 갈아치운 것이다. 그리고 동 영화의 일본 외 흥행수입 비중도 35%로 높아, 글로벌 호응을 이끈 작품으로 판단된다.

일본 애니메이션 시장 전망

자료: 일본동화협회, 이베스트투자증권 리서치센터

자료: 일본동화협회, 이베스트투자증권 리서치센터

한국 음악 시장 점검

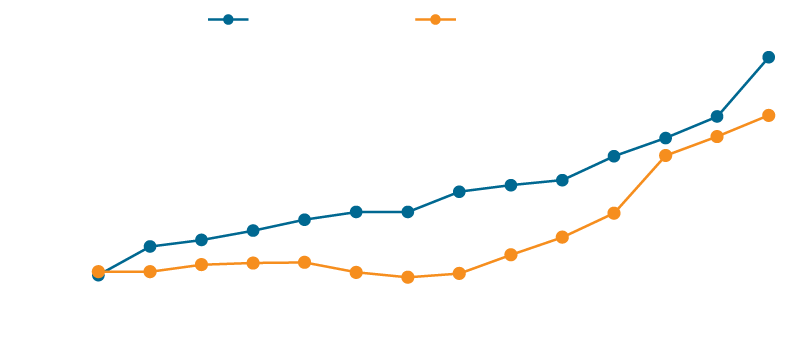

글로벌 음악 시장은 음반 시장의 축소, 스트리밍을 중심으로 한 디지털 음원의 강세, 그리고 음악 공연의 활성화로 설명된다. 우리나라도 스트리밍 중심으로 유료 가입자수가 빠르게 증가하면서 디지털 음원 시장이 성장한다는 점은 글로벌 트렌드에 부합한다.

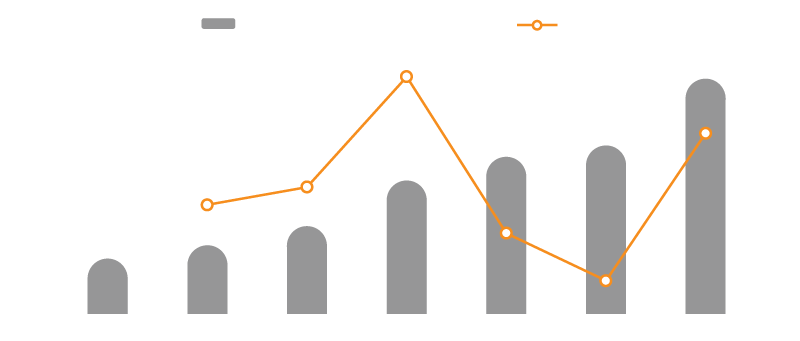

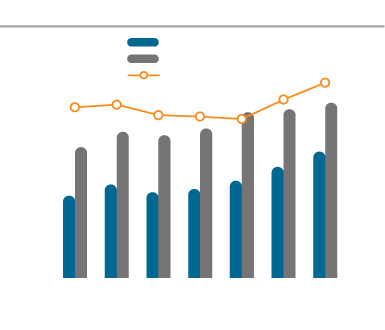

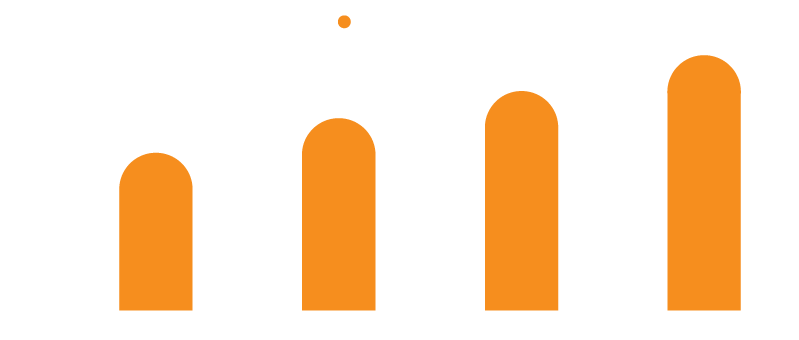

국내 대표 디지털 음원 플랫폼 3곳(멜론, 지니뮤직, 벅스)의 합산 유료가입자수는 작년 약 750만에 달하며 전년대비 약 백만명 순증한 것으로 추산된다. 가볍고 보편적으로 음악을 즐기는 방식이 안착함에 따라 스트리밍의 이용이 빠르게 확대되는 중이다. 챠트 상위 100위 음원의 스트리밍 횟수를 살펴보면 2011년 16억 회에서 2017년 69억 회로 연평균 28% 증가했다.

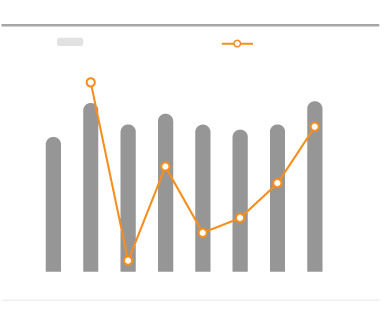

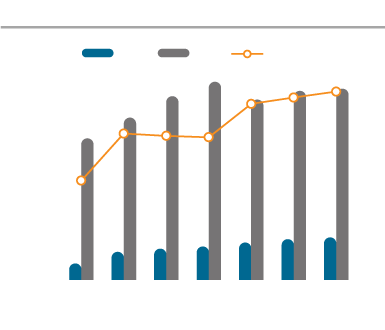

국내 유료 디지털 음원 서비스 가입자수 추이

자료: (멜론, 지니뮤직, 벅스 합산 ), 이베스트투자증권 리서치센터

자료: (멜론, 지니뮤직, 벅스 합산 ), 이베스트투자증권 리서치센터

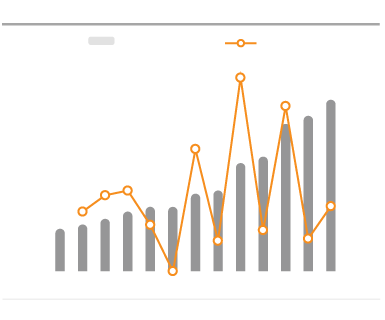

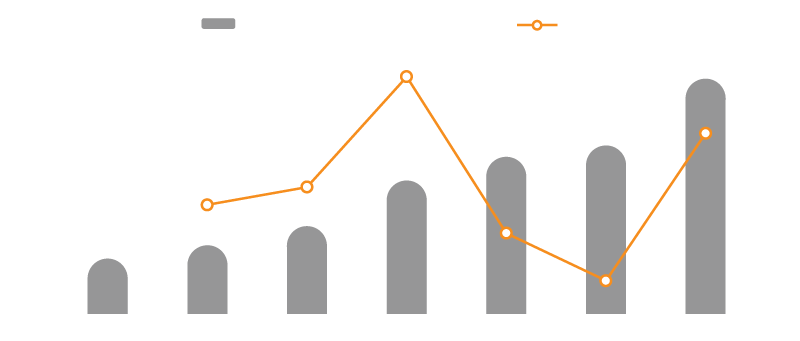

국내 챠트 상위 100위 스트리밍 횟수 추이

자료: 가온챠트, 이베스트투자증권 리서치센터

자료: 가온챠트, 이베스트투자증권 리서치센터

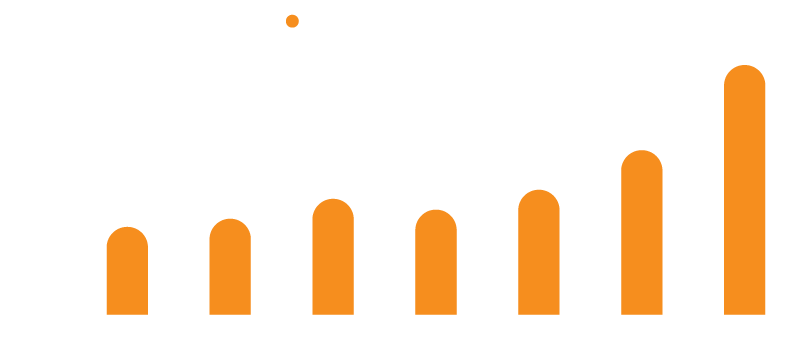

하지만 우리나라의 경우 예외적으로 실물 음반 시장도 성장하고 있는 모습이다. 이는 아이돌 그룹의 영향력에 기인한다. 국내 음반 시장은 2000년을 고점으로 하락세를 보이다가 엑소, 방탄소년단 등 메가 히트 남자 아이돌의 등장으로 다시 성장하고 있는 모습이다. 인기 아이돌 그룹의 수가 증가함에 따라 자신이 좋아하는 가수에 대한 충성심이 높은 팬덤들도 함께 늘어나고 있고 이들이 음반을 구입하면서 국내 음반 시장은 호조를 보이고 있다.

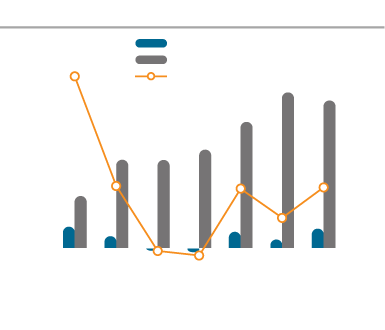

상위 100위 음반의 판매량을 살펴보면 2011년 508만 장에서 2017년 1,436만장으로억 회로 연평균 16% 증가했다. 2017년 판매량 상위 50위권 안에는 황치열, 도깨비 OST, 아이유를 제외하면 아이돌 그룹, 아이돌 유닛, 아이돌 출신 솔로, 재결합 아이돌의 앨범으로 구성되어있다. 볼빨간 사춘기, 윤종신, 헤이즈 등 솔로 발라드 가수, 여성 듀오, 아이돌 등이 다양하게 분포되어 있는 스트리밍 횟수 챠트와는 다른 모습이다. 방탄소년단이 4개의 앨범을 통해 244만의 음반을 판매했고, 엑소가 206만장, 워너원이 136만장의 음반을 판매했다. 여자 아이돌 중에는 유일하게 트와이스가 105만장을 판매했다

국내 챠트 상위 100위 음반판매량 추이

자료: 가온챠트, 이베스트투자증권 리서치센터

자료: 가온챠트, 이베스트투자증권 리서치센터

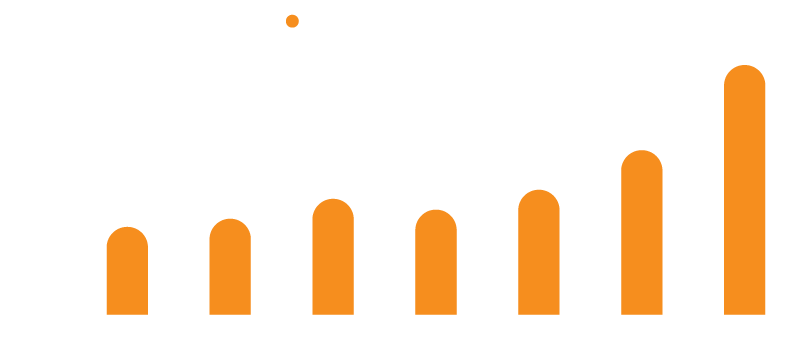

일본 음악 시장의 후진

일본 음악 시장은 2012-2016년까지 CAGR -3.5%로 2016년 45.6억달러 규모로 축소됐다. 세계 2위 음악 시장 규모는 유지하고 있지만 전체 시장의 60% 이상의 비중을 차지하고 있는 음반 시장의 축소 기조가 이어지면서 일본 음악시장은 역성장하고 있는 모습이다.

일본 음악 시장은 2020년까지 연평균 3.2%의 감소세를 보이며 38.9억 달러규모로 축소될 것으로 전망된다. 아직까지 다운로드 서비스의 비중이 높은 디지털 음원 시장은 우리나라의 라인뮤직 및 애플뮤직, 구글, 아마존 등 글로벌 플랫폼과 더불어 현지기업 AWA 등이 경쟁을 촉진하면서 빠른 속도로 확대될 것으로 예상된다. 음악 공연시장은 일본 경기 회복과 공연시장 활성화로 인하여 2020년까지 연평균 3.8%의 성장세를 보일 것으로 전망된다. 하지만 음반 시장의 큰 폭의 하락세의 영향으로 전체 음악 시장의 침체 분위기는 유지될 것으로 보인다.

일본 음악 시장 분야별 규모 및 전망

| |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017E |

2018E |

2019E |

2020E |

16-20 CAGR |

| 오프라인 음반 |

3,388 |

3,834 |

3,221 |

2,960 |

2,884 |

2,755 |

2,578 |

2,364 |

2,125 |

1,853 |

-7.6% |

| 디지털 음원 |

958 |

747 |

591 |

621 |

639 |

657 |

676 |

694 |

708 |

718 |

1.8% |

| 다운로드 |

745 |

586 |

447 |

439 |

416 |

371 |

314 |

256 |

200 |

151 |

-16.5% |

| 스트리밍 |

8 |

14 |

42 |

108 |

165 |

244 |

329 |

412 |

489 |

553 |

17.8% |

| 모바일 |

205 |

147 |

102 |

74 |

55 |

42 |

33 |

26 |

19 |

14 |

-19.7% |

| 음악공연 |

772 |

862 |

950 |

1,025 |

1,092 |

1,149 |

1,198 |

1,239 |

1,280 |

1,315 |

2.7% |

| 합계 |

5,118 |

5,443 |

4,762 |

4,606 |

4,615 |

4,561 |

4,452 |

4,297 |

4,113 |

3,886 |

-3.2% |

자료: PWC, 이베스트투자증권 리서치센터

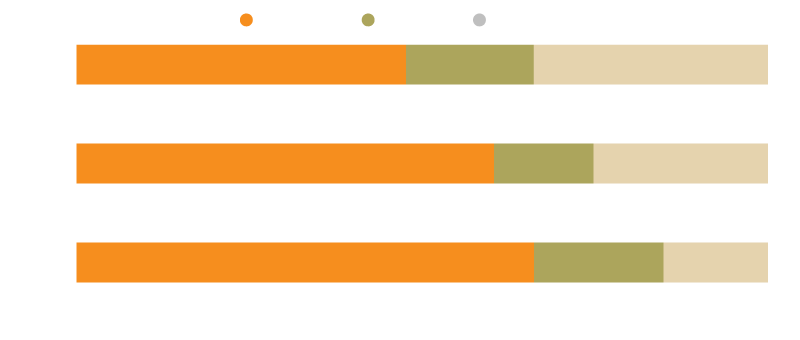

일본 음악 시장 분야별 점유율 추이

자료: PWC, 이베스트투자증권 리서치센터

자료: PWC, 이베스트투자증권 리서치센터

한국 방송콘텐츠 수출액, 어디까지 성장할 수 있을까?

중국으로의 수출이 사실상 막혔었던 작년에도 한국의 방송콘텐츠 수출액은 11%라는 견조한 성장률을 기록했다. 이제는 특정지역에 대한 의존도 논의가 무색할만큼 한류 콘텐츠를 찾는 수요가 다변화되었음을 의미하는 것으로 해석된다. 일시적으로 막힌 중국으로의 수출도 하반기 중 재기될 것이라는 기대감이 커지고 있어, 한국의 콘텐츠 제작사들이 가져갈 수 있는 전체 시장규모가 어디까지 가능한지 시장의 궁금증이 더해지고 있다.

미국과 영국의 양국 간 거래를 제외한 연간 콘텐츠 수출규모는 19조원 정도로 파악된다. 이 중 아시아향 수출 규모는 2~3조원 가량으로 추산된다. 아시아 지역 입장에서도 이제는 문화적으로 가까운 한중일에서 양질의 콘텐츠 공급이 늘고 있어, 영미 콘텐츠 외에도 대안이 늘고 있는 실정이다. 장기적으로 10년 안에 이 중 절반만 가져와도 1.5조원+α까지는 성장이 충분히 가능하며 연평균성장률은 15%에 육박할 전망이다

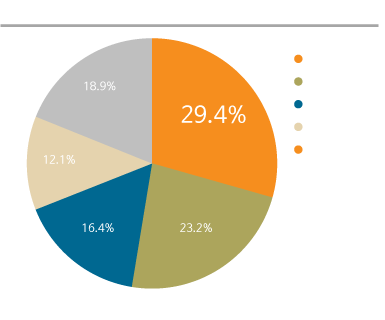

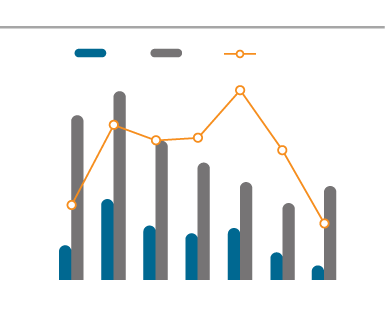

아시아 vs 글로벌 GDP 성장률 추이

자료: IMF, 이베스트투자증권 리서치센터

자료: IMF, 이베스트투자증권 리서치센터

종합 미디어 기업: 성장성과 합병 모멘텀의 CJ E&M vs 안정적 고마진의 TOHO

CJ E&M과 TOHO는 한일 양국의 최대 종합 미디어 기업이다. 두 기업 모두 영화의 투자배급이 사업의 중요한 축을 이루고 있으며, 그 밖에 드라마, 공연 등 종합적으로 콘텐츠의 제작 및 유통업을 영위하는 점에서 유사하다.

현재로서의 매출액이나 시가총액, 이익규모는 TOHO가 CJ E&M을 큰 폭으로 앞서 있다. 독보적인 애니메이션 배급 네트워크를 바탕으로 영화 배급/상영/판권유통을 모두 내재화하여 고마진이 지속적으로 창출되는 구조이기 때문이다. CJ E&M은 TOHO 대비 매출액은 70%, 시가총액은 절반 수준을 이루고 있다.

그러나 성장성 측면에서 보면 CJ E&M이 TOHO를 압도하는 형국이다. 양사의 10년 매출액 CAGR은 CJ E&M이 4.7%인 반면 TOHO는 1.7%에 불과하다. 수출 규모는 체급 차이에도 불구하고 CJ E&M의 수출액이 TOHO의 2배를 넘고, 수출 비중은 3배 이상 차이가 난다.

콘텐츠제작: 자국 1위, 고성장 스튜디오드래곤 & 고마진, 높은 수출비중 TOEI

스튜디오드래곤과 TOEI Animation은 한일 양국을 대표하는 콘텐츠 제작사다. 각 국의 주력 카테고리인 드라마와 애니메이션에서 확고한 Top의 지위를 유지하는 기업들이다. 아울러 가파른 매출 성장세와 20% 전후의 높은 영업이익률, 그리고 25~40%에 달하는 높은 수출비중까지 닮았다.

이처럼 핵심지표에서 두 기업은 상당히 비등한 수준이다. 스튜디오드래곤은 드라마라는 콘텐츠 속성상 확장성이 좋고 수요층이 다양하다. 넷플릭스와 중국향을 중심으로 TOEI보다는 빠르게 해외실적이 늘어날 가능성이 높아 보인다.

그러나 TOEI의 경우도 스튜디오드래곤 대비 마진 레벨과 수출비중 증가에서 앞서 있는 것이 사실이다. 최근에는 중국향 게임화권과 중국향 방영 매출이 급증하는 추세에 있다.

연예기획: 에스엠 & AVEX 양국 음악의 중심

에스엠과 AVEX는 각각 한국과 일본의 메이저 종합 엔터테인먼트 기업이며 모두 양국 음악의 중심으로 음악 제작/유통, 공연 제작/기획 등을 주업으로 하는 유사한 사업구조를 이루고 있다.

매출액은 에스엠이 3,654억원으로 AVEX(1.6조원 규모)의 22% 수준이고 영업이익 규모도 에스엠은 AVEX의 15%에 불과하다. 글로벌 2위 음악 시장인 일본에서의 시장 우위를 기반으로 꾸준한 이익을 기록중인 AVEX와는 다르게 에스엠은 소속 가수 활동 비중이 큰 해외 자회사 및 영상 컨텐츠 제작업 등의 실적 부침이 큰 것이 약점이다.

하지만 에스엠은 K-팝의 인기에 기반한 아이돌 콘텐츠를 중심으로 아시아 및 기타 해외 지역을 공략 중이다. 그리고 음악 외 콘텐츠 제작이나 자사 IP를 활용한 라이프 스타일 사업 등을 통해 중장기적인 성장을 위한 노력을 지속하고 있다. 반면 AVEX는 중장기적으로 일본 음악 시장은 실물 음반 판매 감소의 영향으로 축소세가 이어질 것으로 보임에 따라 이에 따라 에스엠과 AVEX의 실적 갭은 향후 줄어들 것으로 관측된다.

캐릭터: 오로라 & Sanrio, 양국 캐릭터의 중심

오로라와 Sanrio는 캐릭터를 활용한 상품 개발/판매 및 라이센싱 사업 등을 영위 중이다. 오로라의 수출액은 지난 5년간 연평균성장률 3%의 성장세를 보였다. 영업마진은 제품 수출이 대부분이 때문에 전사 영업마진보다 소폭 낮을 것으로 파악된다. 한편, Sanrio는 유럽과 북미 지역의 부진으로 해외 매출이 감소하고 있는 모습이지만 영업마진은 오로라 대비 월등히 높다. 이는 Sanrio의 해외 매출은 대부분 라이센싱으로 이루어져 있기 때문이다.

중장기적으로 오로라는 봉제인형 제작/판매 사업에서의 꾸준한 실적을 기록하는 가운데 자체 개발 캐릭터의 인지도 상을 통한 라이센싱 사업 확대, 그리고 국내 완구 유통을 통한 매출 다변화를 통해 외형 및 이익 성장을 이어갈 것으로 예상된다. 반면 헬로키티 의존도가 높은 Sanrio는 헬러키티의 인기하락으로 역성장이 지속될 것으로 전망된다

*본 자료는 2018년 6월 4일에 발간된 산업분석자료 “미디어 한일전”의 일부 내용을 발췌한 것입니다. 자세한 내용은 하단 원본 보고서를 클릭하여 참조해 주시기 바랍니다.

[미디어 한일전.pdf] 원본 다운받기

이베스트투자증권 기업분석팀

김현용 연구원 외 1