우리말을 가르치기 위해 온 힘을 쏟다

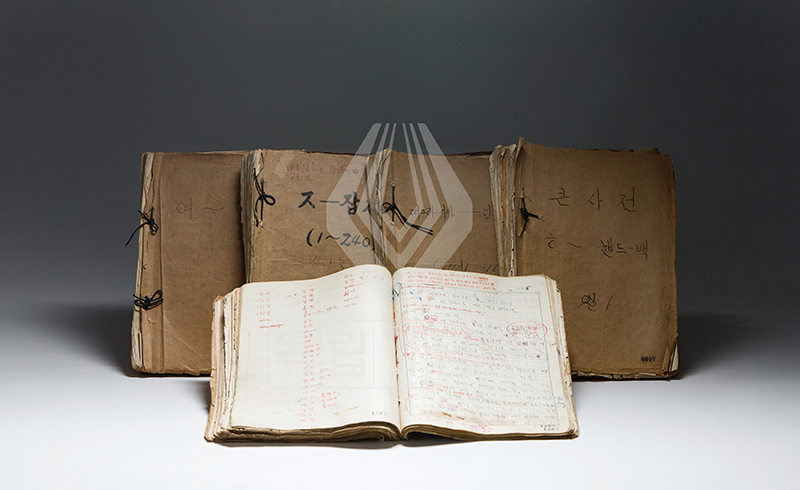

선생은 글자꼴과 맞춤법의 본보기 규정을 포함한 음운 이치를 정리하고 기술한 [대한국어문법]을 발간하였다. 이를 민중에게 보급하면서 민족의식을 고취해 나갔다. 나아가 음성론과 소리갈 등의 국어문법을 연구한 [국어문전음학], 초등 국어교과서인 [국문초학] 등을 발간하여 국권회복운동을 전개하였다.

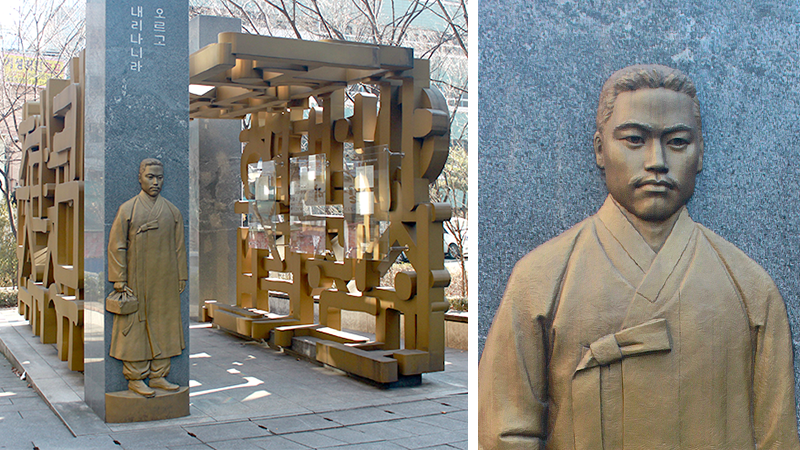

이와 더불어 선생은 국문연구회에 참여하였고 1907년 상동 청년학원에 국어강습소를 설립하여 청소년들에게 한글을 가르쳤다. 이때 선생은 청소년들이 있는 곳이면 어디든지 마다하지 않고 찾아다니며 우리말과 글을 가르친다고 하여 ‘주보따리’라는 별명을 얻었다고 한다. 그러나 일제의 식민지 지배 속에 민족말살정책에 따라 국어 교육은 제한되었다. 그럼에도 선생은 숙명여자고등학교를 비롯하여 9개 학교에 후진을 양성하였으며 일요일에는 조선어강습원에서 가르침을 이어 나갔다.

“눈물을 머금은 '주보따리'는 언제나 동대문 연지동에서 서대문 정동으로, 정동에서 박동으로, 박동에서 동관으로 돌아다녔다. 스승은 교단에 서시매, 언제든지 용사가 전장에 다다른 것과 같은 태도로써 참되게, 정성스럽게, 뜨겁게, 두 눈을 부릅뜨고 학생을 응시하고, 거품을 날리면서 강설을 하셨다. 스승의 교수는 말 가운데 겨레의 혼이 들었고, 또 말 밖에도 나라의 생각이 넘치었다.”

-주시경 선생의 제자 최현배-

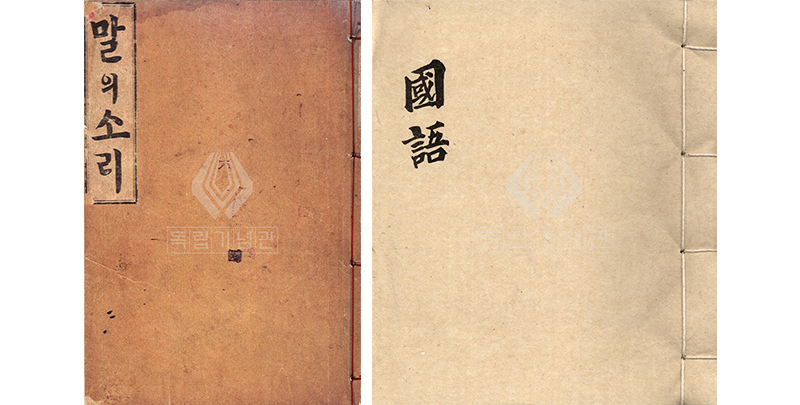

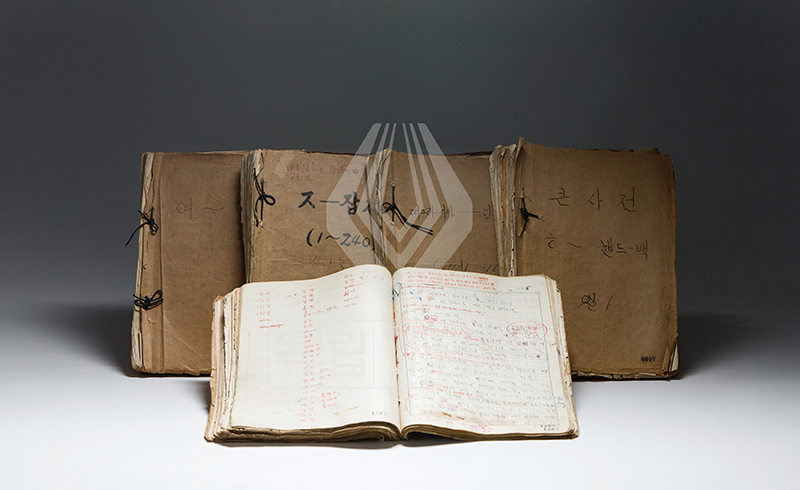

선생은 나라를 잃은 판국에 언어까지 잃게 되면 민족 정체성을 상실하게 된다는 것을 자각하고 한글 연구와 교육에 매진하였다. 마지막 저술로 알려진 [말의 소리]는 구조언어학적 이론을 구체적으로 창안한 세계 최초의 업적으로 높이 평가되었다. 그의 가르침은 후진에게도 영향을 끼쳤으며 최현배, 신명균, 이규영 등 550여 명의 강습생을 배출하였다.

주시경 선생은 암울한 세상 속에도 자신의 길을 꿋꿋이 걸어 나간 독립운동가였다. 근대화를 개척한 학자이자 지도자의 삶을 살았던 선생의 흔적은 지금 이 시대의 말과 글에 정체성을 심어주었다. 나라와 민족을 사랑하는 선생의 마음이 다음 세대에도 오롯이 전달되기를 기대해 본다.