2018년 참 어려웠다.

무엇보다 내년에도 기대할 것이 없다는 일종의 패배감이 연말분위기를 가라앉게 한다. 최근에는 미국의 변동성이 더 커지면서 주도국가인 미국의 베어마켓이 시작되는거 아닌가라는 두려움도 엄습하고 있다.

그러나 이베스트는 2019년 시장을 아직 떠나지 말아야 한다고 보고 있다. 본 자료를 통해서 말하고 싶은 것도 여전히 기회는 있고, 그 기회의 실마리를 잘 찾아보자는 것이다.

Part Ⅰ. 『연준의 ‘Pause’를 기대한다』에서는 장단기금리차 축소와 주식시장 그리고 연준의 역할을 살펴보았다. 4분기 주식시장의 변동성은 파웰의 스탠스에서 비롯되었다고 본다. 아직 단기금리를 빠르게 올릴 처지가 아니라는 것이다. 올해 12월 이후 연준의 ‘Pause’가 나온다면 주식은 재차 상승하고 낮은 예대율이 높아지면서 경기전체의 수요가 회복되는 모습을 보일 수 있다. 파웰 시대의 연준 역할은 중립금리의 변화여부를 파악하는 것이다. 2019년은 생산성이 올라가면 장단기금리차는 축소되고 오히려 ‘그럴싸한 이야기’가 만드는 장단기금리차 역전(버블)을 즐겨야 할 때이다.

Part Ⅱ. 『Narrative, 그럴싸한 이야기』에서는 미국 벤처투자의 insight를 통해서 주식시장에 침투될 ‘그럴싸한 이야기’를 쫓아가 본다. 그리고 실제 자금이 집행되고 있는지, 주식시장에서는 어떻게 나타나는지 자세히 살펴보았다. 첫번째 아이디어는 ‘장단기금리차가 축소될수록 미국 러셀 Growth 가 Value 보다 앞선다’이다. 지금은 블릭의 시대가 아니라 클릭의 시대이기 때문이다. 성장과 생산성을 누가 이끌고 가는가가 중요하다. 두번째 아이디어는 경기가 확장될수록 될만한 업종과 종목으로 더 쏠린다는 것이다. IT 버블과 Nifty Fifty 장세가 대표적인데 2019년에도 이와 같은 모습을 전망해본다.

Part Ⅲ. 그래도 해볼만한 투자의 실마리.

모두 걱정하는 것처럼 2019년 KOSPI 실적은 5년 만에 최저치를 전망하고 있다. 어쩌면 이익의 역성장 가능성도 고려해야 한다. 수급이슈도 우호적이지 않은 상황에서 낮은 실적증가율은 굳이 한국시장에 투자해야 하느냐는 피드백으로 가득하다.

그나마 낮은 밸류에이션이 매력적인데, 밸류 상승은 높은 이익 증가율이나, 배당성향이어야 한다. 한국은 성장률과 배당성향이 모두 낮다. 그래도 때 마침 스튜어드십 코드의 도입과 행동주의의 확산이 배당성향을 자극하는 이슈가 되고 있다. 2019년 이익성장 기대가 떨어진 상황에서 배당성향 기업은 투자자의 선호도를 집중시킬 수 있다.

편집자 Comment

이 글은 2018년 12월 11일에 발간된 투자전략자료 “2019년 투자아이디어, 성장 없는 시장에서 대안찾기”의 일부 내용을 발췌한 것입니다.

이번 웹진에서는 Part I 의 내용인 장단기금리차 축소와 주식시장, 그리고 연준의 역할을 집중적으로 정리해 보았습니다.

자세한 내용은 하단의 원본 보고서를 클릭하여 참고해 주시기 바랍니다.

2019년, Fed의 Pause에 의한 Leverage를 기대한다

미국 장단기금리차 때문에 말이 많다. 10Y2Y 스프레드가 13bp(12월 7일 기준)까지 축소되면서, 역전 그리고 강력한 베어마켓 시그널링에 대한 두려움 때문이다. 그러나 모든 장단기금리차 역전이 침체를 시그널링 하지도 않거니와, 역전과 침체시기는 시차가 있다.

2019년, 장단기금리차 역전을 견딜 수 있는 경기체력을 만드는 시기

자료: Bloomberg, FRB, 이베스트투자증권 리서치센터

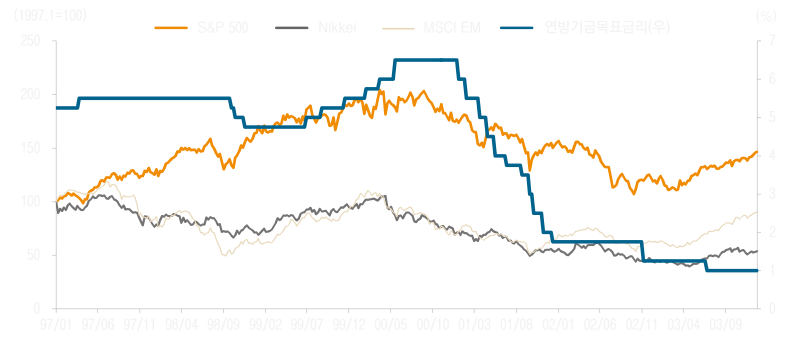

최근의 호들갑은 아직 역전까지 갈 만큼 경기가 좋지 않다는 연준에 주는 시장 시그널이다. 장단기금리차 축소는 지금의 경기가 워낙 좋아서 연준의 긴축이 강해지는 시기에 출현한다. 뒤에서도 자세히 살피겠지만, 금리상승 구간 장단기금리차 축소시기는 강세장이다. 역전까지 가는 경우는 거의 대부분 버블까지 이어지는 호황인 경우가 많다.

2019년 불안(경기침체, 무역갈등, 브렉시트 등)이 엄습하는 시기이지만, Credit Condition을 우려한 Fed의 ‘Pause’와 레버리지 확장에 의한 주가상승을 기대한다.

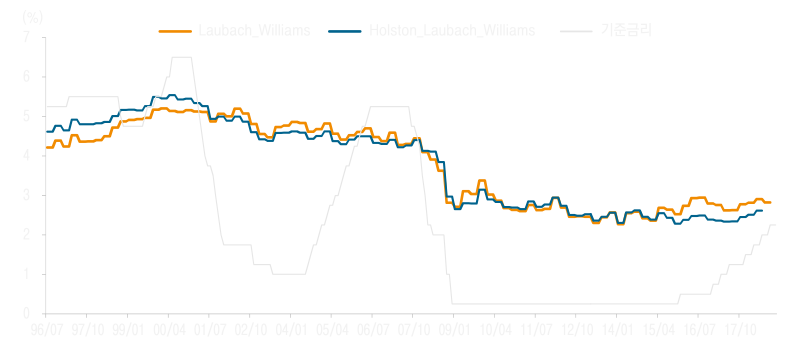

중립금리, 변할수도 변하지 않을 수도 있는 연준의 기준

장단기금리차 그리고 연준에 대한 걱정은 중립금리에 대한 인식에서 출발한다. 중립금리는 경제가 균형상태에 있을 때 장기 시계에서 경제 내 자금의 공급(저축)과 수요(투자)를 일치시키는 단기실질금리로 정의된다. 경제의 기초체력에 부합하는 금리로서 경기를 부양하지도 위축시키지도 않는 경기중립적인 금리 수준으로 볼 수 있다.

실제 연준은 기준금리를 결정할 때 통화정책의 스탠스를 평가하는 준거로 기준금리와 중립금리간 차이를 활용한다. 중립금리에 대한 연준 인식과 스탠스는 시장센티멘트의 메인 이슈이다. 지난 10 월 초 중립금리가 현재 기준금리에서 한참 남았다는 파웰의 발언은 4분기 주식시장 변동성의 시작이었다. 반면, 최근 ‘just below’의 발언으로 연준 긴축강도가 약해질 수도 있다는 안도 심리 역시 중립금리와 기준금리의 간극에 대한 연준의 인식에서 출발한다.

현재 연준이 추정하는 중립금리(실질중립금리+2%, 1996년 7월 FOMC 이후 장기 물가목표 수준을 2%로 설정)는 2.8%수준으로 현재 기준금리(2.25%)대비 55bp 높은 수준이다. 2차례의 기준금리인상이면 중립금리에 도달하게 된다. 이로 인해 2019년 연준의 기준금리 횟수에 따라서 실질적인 긴축모드(경기과열 인식과 자원활용 축소 유도)로 장단기금리차 역전과 침체가능성이 높아질 수 있다.

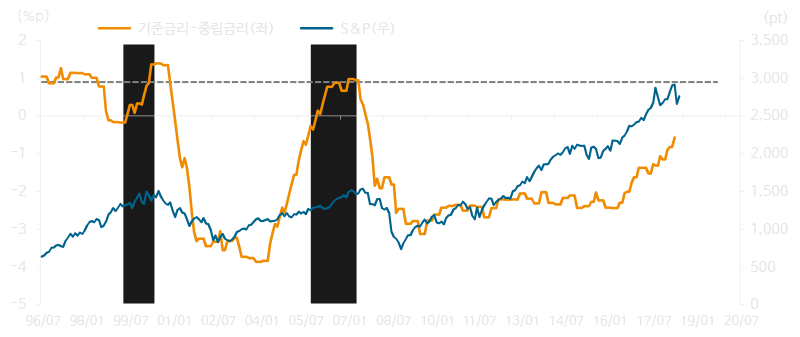

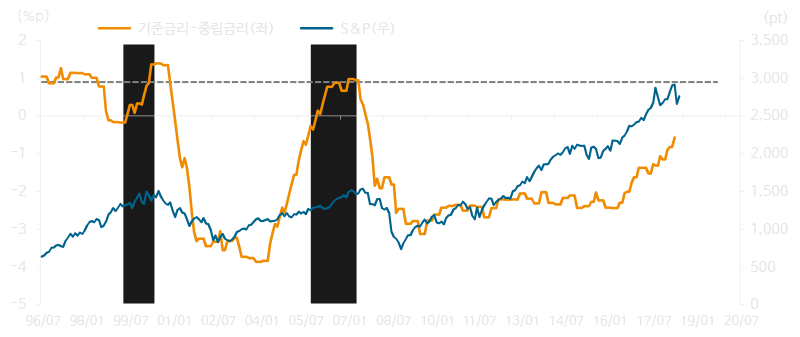

과거 기준금리와 중립금리 차가 1%p 수준에서 주가고점이 출현했다는 경험치를 적용하면 올해 12월을 포함, 앞으로 4~5차례의 금리인상은 금융위기 이후 시장의 상승세를 종지부 찍는 이벤트로 귀결될 수 있다. 시장은 이것을 두려워한다.

다행스럽게도(?) 최근 미국의 경제는 아직 중립금리에 도달할 만한 체력이 아니다. 이 점이 12월 이후 Fed 의 ‘pause’를 기대케 한다. 이럴 경우 시장의 상승기간은 연장될 수 있다. 중립금리 자체가 인구구조와 생산성에 따라 달라지기 때문에 시장체력을 뒷받침하는 금리(중립금리를 하회하는 기준금리)가 지속될 경우 상승장은 시장의 예상보다 더 길게 연출될 가능성도 있다.

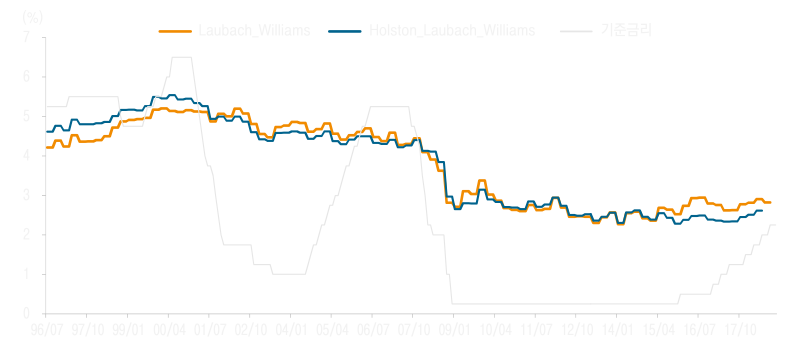

중립금리 추정(2.82%)과 연준의 기준금리(2.25%), 12월 현재

자료: 뉴욕연준, Bloomberg, 이베스트투자증권 리서치센터

긴축적 통화정책(기준금리>중립금리)에도 주가는 상승, 1%p 수준에서 고점출현

자료: 뉴욕연준, Bloomberg, 이베스트투자증권 리서치센터

Pause를 만들 이슈들

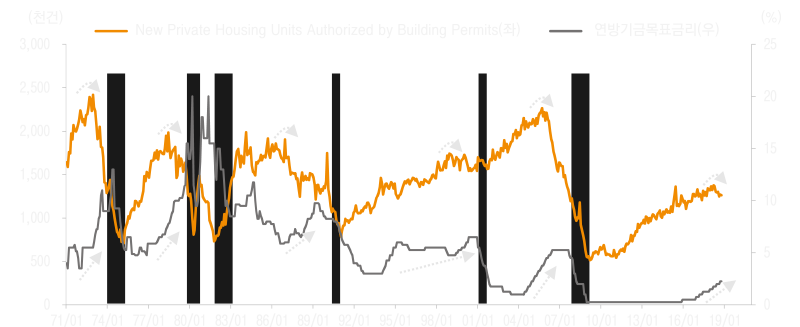

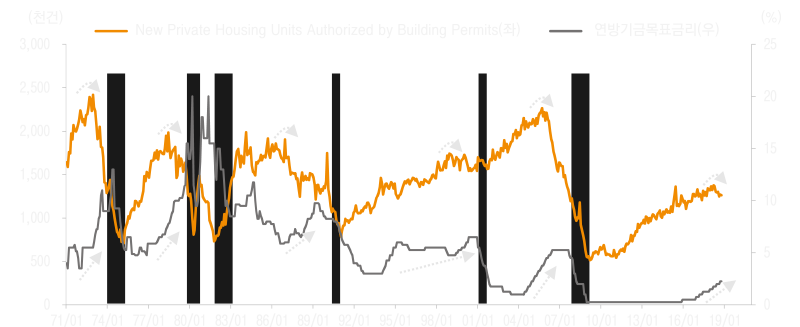

미국 지표가 둔화되고 있다. 무엇보다 이전의 위기요인이었던 주택시장의 둔화는 연준을 ‘주춤하게 할(pause)’ 강력한 요인이다.

연준의 금리인상과 주택지표 둔화는 경기침체 시그널링으로 강력하다. 물론 시차는 있다. 당장 경기침체가 도달하지는 않는다. 다만, 부동산 버블 이후 겨우 회복시켜 놓은 지금의 경기를 일부러 침체로 빠뜨릴 정책담당자는 없다.

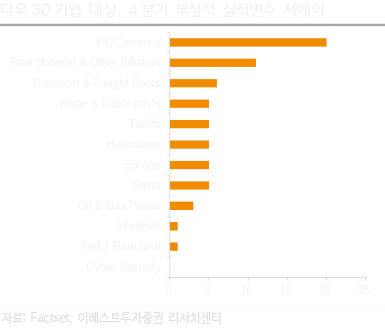

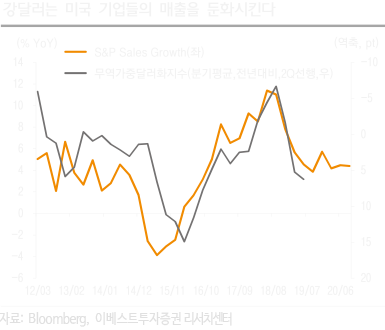

주택지표 둔화가 반드시 주가부진으로 이어지지도 않지만, 주택지표 둔화때마다 시장을 떠받친 주체가 기업들의 투자였다. 그러나 최근의 미국 실적시즌은 기업투자에 대한 기대를 낮추게 한다. 특히, 대부분의 기업들이 실적둔화 변수로 FX(강한 달러에 대한 우려)를 꼽고 있다는 점도 연준의 스탠스를 변화시키는 요인이 될 수 있다.

주택시장과 기업실적 둔화는 연준의 ‘Pause’를 유도할 것이다.

주택지표, 경기에 대한 우려를 자극

주: 음영(US recession) 자료: Bloomberg, 이베스트투자증권 리서치센터

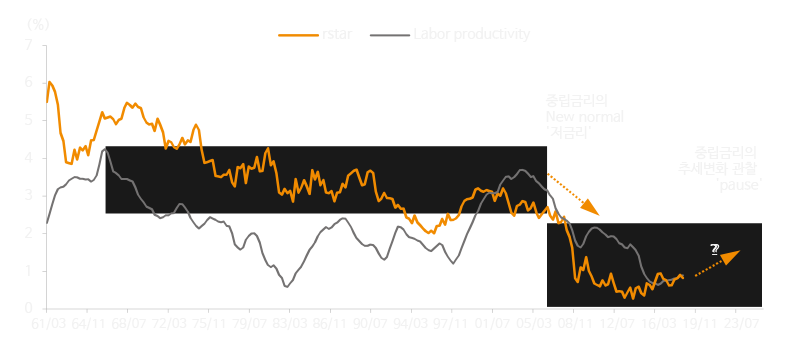

연준의장의 역할, 옐런(중립금리 뉴노멀 인식) → 파웰(추세변화 관찰)

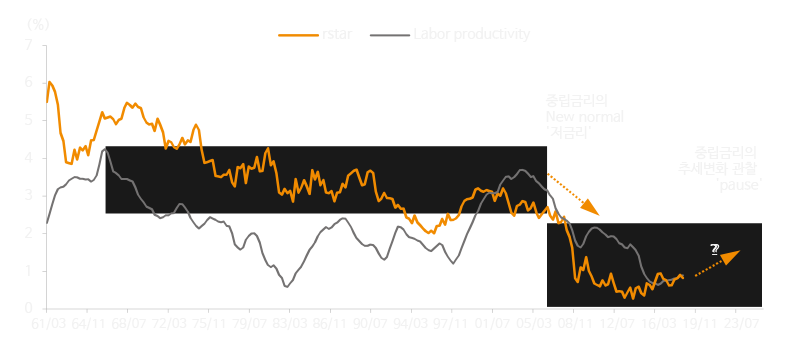

중립금리는 잠재성장률의 함수에서 도출된다. 인구구조와 생산성의 변화에 따라 중립금리는 변화되며, 최근에는 고령화된 인구고착화와 높아진 임금수준으로 인해 생산성에 따라 중립금리 변화여부가 중요해지고 있다.

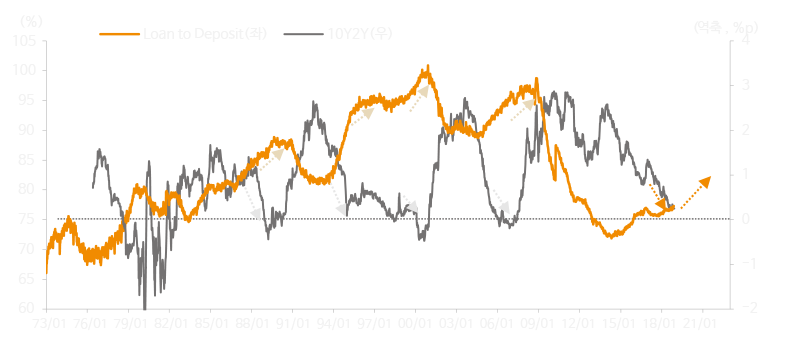

옐런 시대의 연준은 수년간에 걸친 중립금리에 대한 재평가와 중립금리의 뉴노멀 인식을 토대로 과거의 높은 중립금리 수준을 고수하지 않았다는 점에 점수를 줄 수 있다. 앞으로 파웰 시대의 연준은 중립금리의 추세변화를 평가하는데 중점적 역할이 요구된다. 이미 테스트 구간에 돌입했다. 파웰은 경기확장의 항구적인 연장을 위해 단기적인 ‘pause’(관망세)를 통해 생산성 향상 여부와 대출시장의 확장(예대율 상승)을 유도해야한다.

그 때 연준은 금리를 더 올릴 수 있으며, 장단기금리차는 역전될 것이다. 역전 이후 경기침체와 주가고점이 1년 이상의 시차를 두고 나타났다는 점을 감안하면 2019년은 아래보다는 위를 보고 대응하는 것이 올바른 전략이 될 것이다.

중립금리의 뉴노멀, 그리고 추세변화 여부

자료: 주택지표, 경기에 대한 우려를 자극

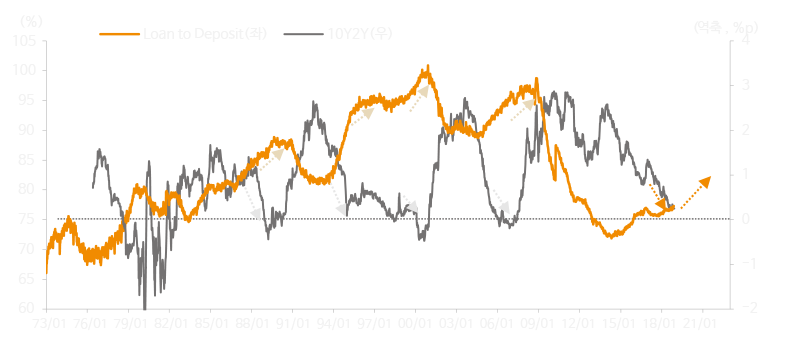

예대율이 올라설 때 장단기금리차의 역전이 허용된다

자료: 뉴욕연준, Bloomberg, 이베스트투자증권 리서치센터

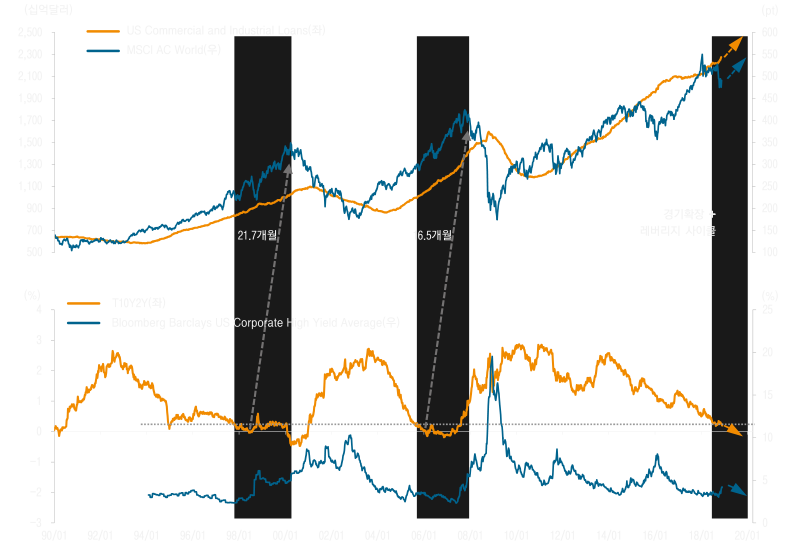

장단기금리차는 버블차트

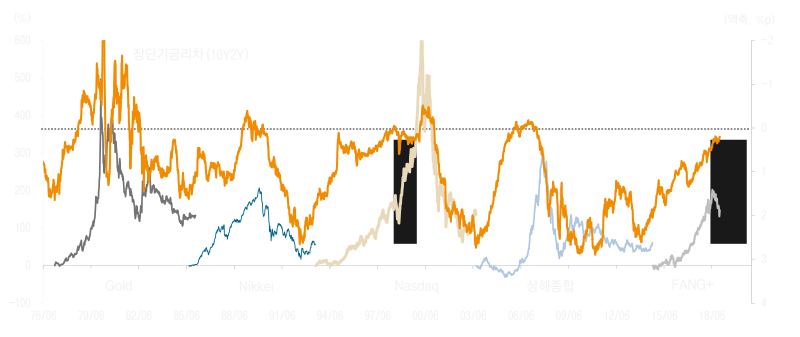

장단기금리차는 버블차트이자 밸류에이션 차트이다. 필자 개인적으로는 미국의 장단기 금리차가 역전까지 가는 상황이 도래했으면 한다. 일종의 버블이 생기려면 예전과 다른 희망이 나와줘야하고, 지금의 경기가 너무 좋아서(인플레이션 압력과 완전고용, 자산가격의 너무 높은 레벨) 금리차 역전의 위험성에도 불구하고 연준이 금리를 올리는 상황이기 때문이다. 물론 주가는 더 치고 올라가고 있을 것이다.

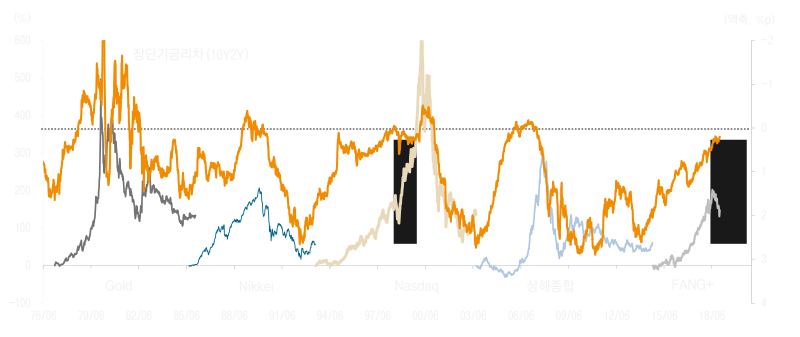

버블을 예상하기는 쉽지 않다. 그렇지만 질문을 바꾸어 ‘위기는 반복됩니다’ 라고 하면 다들 수긍한다. 이렇게 위기가 반복된다는 것은 그 이전 버블이 있다는 얘기이다. 아래 차트에서 보는 것처럼 버블은 반복되어 왔다. 그러나 그 모습은 이전과는 다른 형태일 뿐이다. 다른 모습의 버블이지만, 장단기금리차는 같은 모습의 수축과 확장을 반복한다.

가까운 사례로 IT버블의 치유 과정(저금리, 중국의 WTO가입)에서 부동산 버블이 잉태되었으며, 부동산 버블의 치유과정에서 또 다른 세상에 대한 희망이 열려가고 있다. 그러나 아직 예대율은 낮고, 장단기금리차는 더 축소되어야 한다. 연준은 그것을 기다리고 있다. 다만, 될만한 이야기로의 쏠림이 필요하다.

좋은 얘기가 가득할 때 버블이 발생하는 것은 아니다. 오히려 다른 대안이 없고, 유일한 대안이라고 생각될 때 자금이 쏠리고 버블이 탄생한다.

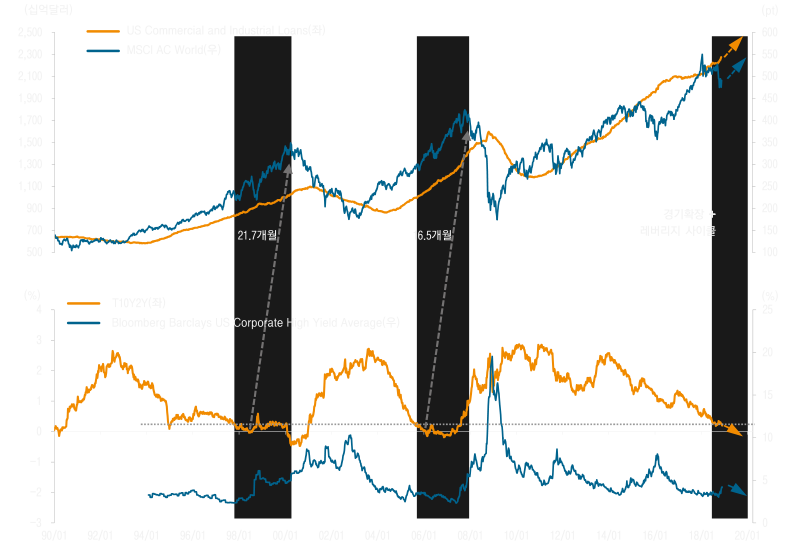

다른 모습의 버블과 위기의 반복, 같은 모습의 장단기금리차 수축과 확장

자료: Bloomberg, 이베스트투자증권 리서치센터

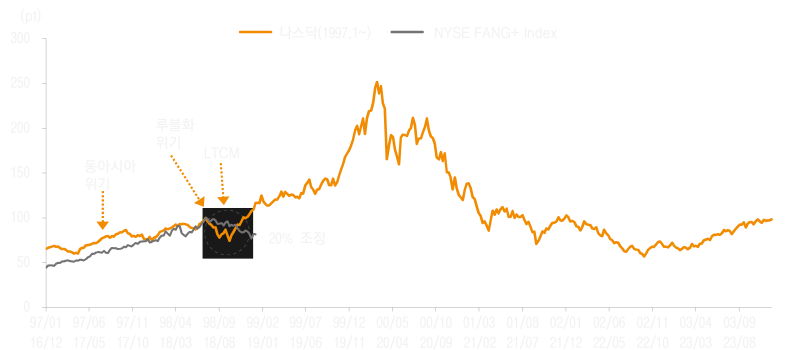

과거의 회상, 같을 수 없지만……

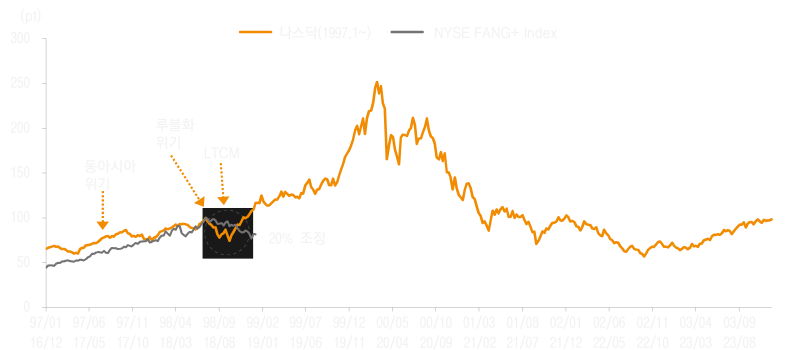

1997년 7월 금융위기가 동아시아를 강타하고, 1998년 8월 루블화 위기는 급기야 러시아의 모라토리엄을 선언하게 하였다. 1998년 하반기 LTCM의 사태는 연준의 개입을 유도, 반짝 불고 사라졌던 닷컴 열풍이 1998년 9월부터 다시 시작되었다. 다른 대안이 없었던 당시로서는 인터넷경제라는 New economy가 앞으로 나아가는 유일한 대안이 되어 주었다. 현재 미국의 경기는 모멘텀이 꺾였고, 유럽은 debt과 정치적 이벤트에서 여전히 헤어나오지 못하고 있다. 1년 내내 이어지는 무역갈등 이슈는 EM의 체력을 약화시켰으며, 중미간 갈등은 상수화되어 가고 있다.

지금보다 더 안 좋은 환경에서도 나스닥이, 그리고 글로벌 주가가 더 올라섰던 경험이 있다. 2018년 현재 세계경제는 지난해 회복국면에 들어서다 잠시 주춤되었다. 어쩌면 미국의 금리인상이 더 진행되면 버블없이 경기침체로 빠져들 수도 있다. 그러나 기업들의 숨통이 틔어주는 계기(연준과 트럼프의 pause)가 마련되고 그럴싸한 이야기 (Growth와 Value)가 시장의 온기를 퍼져주면 시장은 다시 힘을 얻을 수 있다.

끝났다고 생각하는 순간, 새로운 시작이었던 닷컴버블

자료: Bloomberg, 이베스트투자증권 리서치센터

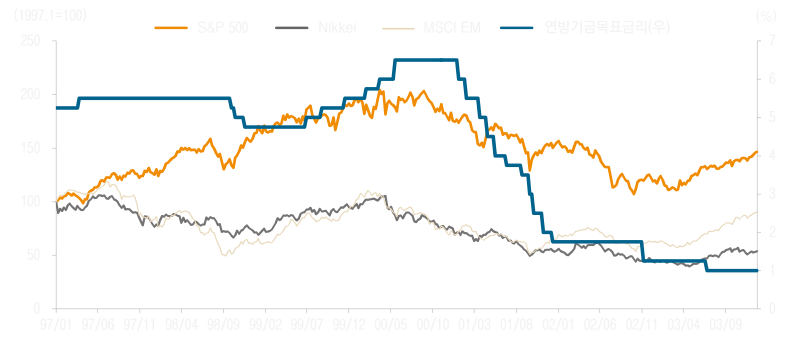

90년대 연준의 ‘Pause’ 이후 시장모습

자료: Bloomberg, 이베스트투자증권 리서치센터

*본 자료는 2018년 12월 11일에 발간된 투자전략자료 “2019년 투자아이디어, 성장 없는 시장에서 대안찾기”의 일부 내용을 발췌한 것입니다. 자세한 내용은 하단 원본 보고서를 클릭하여 참조해 주시기 바랍니다.